|

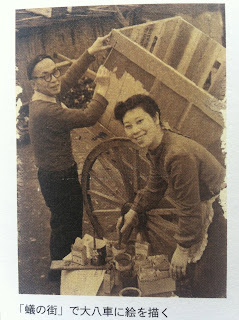

| 撮影 上山誉晃 |

飯島洋一著「現代建築・アウシュビッツ以降」青土社刊2002年の中に「ナチスの廃墟 ウィーンの要塞建築」という短いが大変興味深い文章を見つけた。飯島氏はウィーン滞在中(1980年代)に第二次世界大戦中に、連合国側からの空爆から首都を防衛するために建造された巨大な砲撃塔とレーダー塔を訪れた。飯島氏は疑問を抱く。戦後多くの年月を経た現在、なぜナチス時代を想起させるような建造物をウィーンの人々は残しているのだろうか。氏はその理由を、例え忌まわしき過去を背負った建築であったとしても歴史として記憶にとどめようとする精神的態度の表れだと。そしてそのような考えに向かうのを氏は、自身が日本人であるからではないかと自問する。広島の原爆ドームを除いて廃墟が都市に残されておらず、阪神淡路大震災の記憶すら残っていない。(この点の記述に関しては私には異議があるので後述する)それに対して西欧ではローマのように廃墟が都市の日常の中にある。その違いではないかと。

しかしその要塞は別の理由で残されていたことが判明する。要塞は戦後幾度と無く解体が計画されていたが、壁厚が数フィートにもおよぶ堅牢さゆえに破壊不可能という結論に落ち着いたのだった。「壊さない」のではなく、「壊せない」。「破壊不可能性」ゆえに廃墟と化す要塞。それは本来的な廃墟の概念からすれば矛盾しているが、飯島氏はそこに西欧的な「重さ」「永遠性」を見いだす。建設時に「破壊不可能」なくらいに堅牢に作られたと言う点に「重さ」の歴史を。

一方日本の建築に対しては、逆に「壊せないこと」ではなく「壊れること」、いつでも「壊せること」という非永続性や反構築性が建築概念にあるのではないかと示唆する。スクラップ・アンド・ビルドを繰り返す都市。飯島氏の建築評論のスタイルは症候的なものの、読み取りを通じて建築の文化的・歴史的文脈に辿り着こうとする試みと思われる。その点においては大変興味深い。矛盾する廃墟概念も大いに思考を刺激してやまない。

この飯島氏の著作は9/11アメリカ同時多発テロ事件の影響下でまとめられた論考である。二度の世界大戦。アウシュビッツ。ホロコースト。人間の思考の歪さ。イスラエル。パレスチナ。近代化の中で得た物、失ったもの。様々な歴史的因子が、ハイジャックされたジェット旅客機に結実し、9/11に世界貿易センタービルに激突し多くの尊い人命と共に巨大な建築を崩壊させた。http://allxa.web.fc2.com/a-map/austria/augarten/augarten01.html左記ウィーンの要塞の紹介サイト。飯島洋一氏のサイトではありません。参考までに。

しかし、しかしである。この本の出版された9年後に私達は東日本大震災を経験した。復興にはほど遠い東北の現状。依然として処理が進まないガレキの山。そして福島第一原子力発電所については何も言葉が出ない。現在の日本の状況の中で、津波で流され破壊される街を目撃し、壊そうにも簡単には壊せない福島第一原子力発電所の存在を前にしてもなお日本における建築の非永続性、反構築性の概念を語るのは難しい。それは建築に内包されている問題を超えて倫理の問題と繋がっていく。

歴史の中にあることと、だだ今、現在で向かい合うことの違い。この違いは単なる線的な時間軸上の位置の差異ではない。

歴史の中にあることと、だだ今、現在で向かい合うことの違い。この違いは単なる線的な時間軸上の位置の差異ではない。

ある時期、廃墟ブームがあった

90年代初頭、当時千葉大助手の藤原惠洋氏(現九大大学院教授・建築史家・建築学者)が主催する勉強会、風水研究会で若手研究家が日本の廃墟を撮影した写真のスライドを上映した。その時スライドを見ていて妙な違和感を感じたのを覚えている。映し出される廃墟の映像の数々を美的対象として鑑賞すればよいのか、それとも社会的文脈で思考すればよいのか分からなかった。藤原氏が赤瀬川源平氏の言葉を引用してコメントしていたのを思い出す。(氏は路上観察学会員でもある)トマソン物件が美しすぎる、もう美しさはいい。(記憶違いでしたらすみません)そのコメントは若い世代が廃墟を徒に美的に鑑賞する事に対しての批判だったのかもしれない。

私と言えば廃墟にたいするそのようなロマン主義的な視座を持っていなかったので、空襲の焼け野原の東京は廃墟なのか?原爆ドームは廃墟なのか?と半分興奮して発表者にくってかかった。それに対して藤原氏が平然ともちろん廃墟だと返答してのを覚えている。

変な義憤に取り憑かれていたのだと思う。

そんな私であるがこの5、6年くらいだろうか。関東近辺の近代産業遺跡をフィールドワークしている。特に足尾銅山や日鉱鉱山、常磐炭鉱など。といってもそんなに高尚な事をしているのではない。とにかく現地に行って見てみようという事を繰り返してる。何度も訪れるたびに、段々土地に体がなじむ感じがしてくる。そしてただ目に見えて残っている建築・遺跡・廃墟だけではなくそこで労働に従事していた人々の生活の有様に興味が移ってい行った。とくに「友子制度」には大きな関心を持っている。「友子制度」とは江戸時代から昭和50年くらいまで存続していた鉱山・炭鉱労働者の結社のことである。近代的な労働組合と似ている点もあるがより密接な人間関係、親分子分のちぎりなど危険で劣悪な労働環境で仕事をしていた男達の心身ともに、大きなよりどころとなった組織である。友子の免状を得た職人は全国の鉱山・炭鉱で働くことが出来た。病気をした場合の支援、死んだ場合の遺族の面倒などもした。もちろんストライキも。面白いことに友子の起源は、関ヶ原の戦いで形勢不利であった徳川家康を鉱山で働く者たちが助けたことに由来すると友子の巻物には書いてある。話が廃墟からずれてきた。友子についてはさらに勉強してから改めて書いてみるつもりだ。

|

| 足尾銅山 渡抗夫・友子の墓 |

|

| 足尾銅山 小滝地区 共同浴場の跡 |

ウィーンの要塞に話をもどす。Facebookで要塞について記述してところ帰国したPaulさんからコメントがあった。彼は1985年くらいに建築設計事務所で働いていた。そのとき事務所の建築家が要塞のリノベーションを試みていたそうだ。要塞が直接的に過去の歴史と繋がっている状態を変えるために。しかし要塞の堅牢なつくりに計画は断念された。厚さがなんと7メートルもあるコンクリート製の壁を開口し窓をもうけたり、構造を改造することは技術的にも予算的にも困難であることが判明したのだそうだ。塔のうち一つは(全部で6カ所建造された。)戦後、鉄道の貨車にダイナマイトを充填し内部からの爆発を試みたが、屋根は吹き飛んだが、要塞の壁はしっかりと残ったらしい。

私も仕事柄コンクリートの壁にダイヤモンドコアドリルで開口部を作る事があるが、直径30cmの穴を1メートルの厚さを開けるのに半日以上、下手をすると一日かかる仕事量だというのを知っている。しかも7mの壁厚を切り取ることが可能なダイヤモンドカッターの機械を私は知らない。「破壊不可能性」、たしかに納得せざるをえない。Paulさんは要塞を公園の中の忘れられた戦士と例えている。